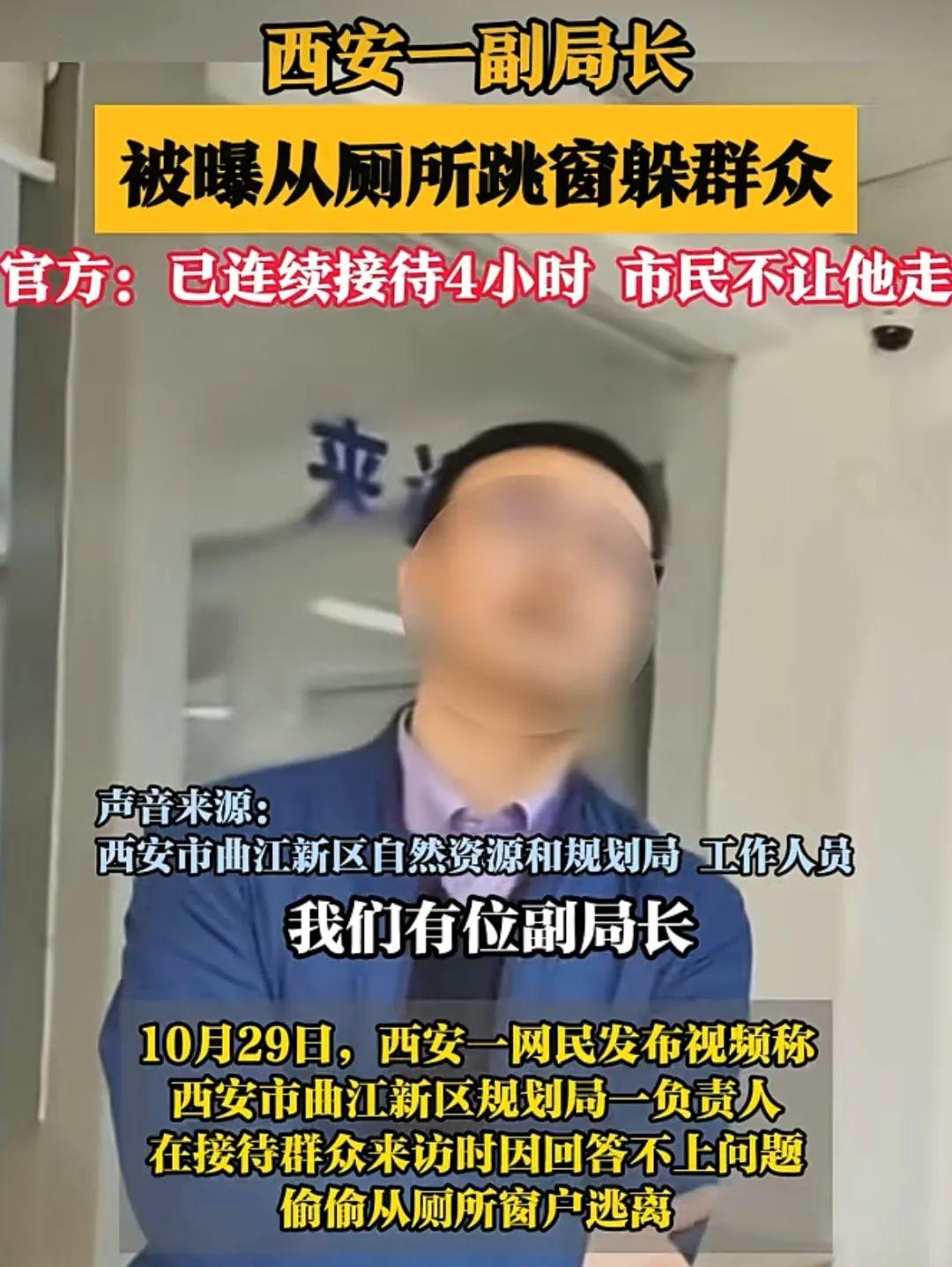

10月28日,一則“官員跳窗逃跑”的視頻在網絡傳播。視頻顯示,多名群眾將一名身著藍色上衣的男子圍住,疑似就房屋拆遷問題進行爭執。圍觀群眾有的拍桌子,有的大聲呼喊,稱“今天不給個說法,誰也別想離開這里”等,隨后該男子從廁所跳窗逃走。10月29日,大皖新聞、《瀟湘晨報》等多家媒體報道此事。據爆料的西安市民反映,其上訪是因為自己家附近正在拆遷,當地居民發現政府部門最新規劃的地理位置與最初承諾的不一樣,且距離高壓線過近。當日下午,西安市曲江新區自然資源和規劃局工作人員通過媒體回應稱,視頻人物是該局一名副局長,其從九點多到下午一點多一直在接訪,但市民不讓其離開,無奈之下從窗戶離開。針對群眾反映的情況,該局也在研究高壓線設備的遷移問題,后續將進一步加強與征遷市民的溝通交流,爭取妥善處理。10月30日下午,“@封面新聞”報道稱,針對工作人員在接訪期間的不當行為,曲江新區黨工委、管委會高度重視,已安排紀檢監察機關聯合相關部門啟動調查程序。當地官方的快速處置有效緩和輿情,但事件帶來的討論為公職人員和政府部門應對網絡輿情提供思路和借鑒。

首先,就公職人員個人來講,需要提升輿情風險意識,規范地開展群眾接訪工作,避免誘發負面輿情。具體來說有兩點內容:

一是應對現場突發狀況需具備“鏡頭”意識。

此次事件發生在當地自然資源和規劃局的辦公場所,是公職人員在接訪時出現的突發情況。在當前發達的網絡監督環境下,公職人員的一言一行都可能被置于網民“鏡頭”之中,接受大眾審視評判。尤其是基層公職人員的工作大多與群眾日常生活息息相關,雙方直接打交道的機會更多。群眾現場“出題”、涉事官員現場“答題”,十分考驗其臨場反應、業務水平、語言表達等綜合能力,沉穩鎮定的回應自然為自身形象加分,反之則會貽笑大方。該名官員被群眾圍堵4個多小時,期間保持了良好的溝通態度,也反復解釋了拆遷方案更改的原因,但面對群眾“連珠炮”式的發問無力招架,只能“躲在辦公室一邊報警一邊求援”,最后以上廁所為由離開。在部分輿論看來,這一幕多少有些狼狽與無奈,跳窗這一略富戲劇性的動作更是給人以較差觀感。在輿論熱議中,有網民諷刺“不告而別確實不好”“引領窗辦公新時代三十六計——溜為上策”;有網民感慨“他也很難,群眾的滿意難以取得,上級的壓力又難以抗拒”;還有媒體批評如此接訪“既不雅觀也沒擔當”,質問“就這樣逃了,問題拋給誰”。在實際工作中,公職人員接訪時面臨的現實情況可能錯綜復雜,但逃避顯然不是接訪的“正確姿勢”。公職人員在面對群眾訴求時不擔當、不作為,不僅無助于矛盾化解,也很容易令負面影響擴大,使得個人和單位的形象受損,降低政府公信。

二是提升現場應對能力全面穩控態勢。

面對來訪群眾特別是人數較多的來訪群體,工作人員在接待時不僅要新聞敏感度和輿情意識全程在線,還需要提升穩控現場局勢的能力,通過有條理地實體處置,化解群眾不滿情緒。從此次事件看,有三點教訓需引以為鑒。一是要認真聽取訴求、全面掌握情況,對集體反映問題的群眾,接待的工作人員要理解群眾急于解決問題的心情,端正態度、不急不躁,讓群眾把意見問題講完說全,為后續解決問題打好基礎。二是在回應口徑上,群眾反映的問題可能涉及多個環節和部門,并非某一個人“拍板決策”,但群眾未必了解這一點,一旦形成僵持局面,現場局勢就可能走向失控。因此在回應時,工作人員還應盡量避免用一些絕對性、否定性詞語,以免引發誤解。比如,該名官員稱“(拆遷方案)不是我個人改的”,隨即有群眾問“那還有哪個部門能改”,該官員無法回答,被認為是推卸責任,激化了雙方矛盾。三是在處理具體問題時,要向群眾展現出解決問題的態度,如問題一時解決不了,也要說清楚努力的方向和問題解決的大致時間表,讓群眾“心里有底”。如果一些問題不能靠某個部門單獨解決,那就如媒體所說,“主動多安排幾次‘面對面’,收集問題”,也可以主動向所在部門或涉及的相關單位尋求支持,共同尋找解決方案,切忌個人單打獨斗,令自身陷入進退兩難的境地。

其次,“官員跳窗逃跑”事件背后是群眾對地方政府征遷工作有意見。對于各地政府部門而言,如何應對征遷類輿情,也有兩點內容供參考。

一是“事”“輿”結合是化解輿情關鍵。

輿情源自實情,解決群眾的利益訴求是化解輿情的關鍵。相關部門在處理問題時只有把“輿情”與“事情”相結合,弄清楚輿情背后的深層問題,輿情應對工作才能更有針對性。以此來看,當地政府部門的輿情處置思路值得肯定。一方面,涉事部門在輿情曝光當日作出回應,解釋了事件原委,隨后當地多個部門啟動針對涉事官員不當行為的調查工作,體現出不包庇、不袒護的態度。另一方面,涉事部門就群眾利益訴求問題作出具體工作安排,從實體上回應輿論關切。這種實體和輿情相結合的處理方式,較好地疏解了公眾情緒,達到降溫輿情的效果。另外,涉事的自然資源和規劃局在承諾表態時也比較講究回應技巧,體現出在處理問題時輕重緩急的考量:高壓設備遷移工作執行難度相對小且容易落實,可以馬上辦;而征遷過程時間周期較長,不可能一蹴而就,所以官方表示后續將與市民之間建立長效溝通機制,減少矛盾摩擦。這番表態既給自身留足了彈性空間,避免因說法過于絕對陷入被動,也讓公眾看到官方實實在在的作為,修復了自身形象。

二是建立事前溝通和處理機制規避輿情發酵可能。

征遷工作是一項民生工程,本質上是為改善群眾生產生活狀況。但據報道可知,官方的規劃方案多次變動,最新方案給出的地理位置與此前承諾的截然不同,距離高壓線過近被質疑可能造成安全威脅,當地群眾曾多次反映該問題,遲遲得不到解決,這才集體到區自然資源和規劃局要說法。這從側面說明,相關部門既未就征拆方案的變化原因、如何調整等問題提前告知,也沒有對群眾意見予以足夠重視,及時提供行之有效的解決方案,從而導致事態發展走向逐步失控。征拆行為涉及群眾基本利益,地方政府部門不僅知道要在出現問題后進行處置,更需要考慮如何將矛盾糾紛化解在輿情發生之前,做到未雨綢繆。因此,相關方案制定和執行不能只是站在自身角度,而是要以群眾利益為根本出發點,在方案出臺或變化前廣泛征集意見,考慮到不同人群、不同區域的差異化需求,以及具體執行過程中可能產生的社會影響。此次輿論風波提醒了各地政府部門,在開展相關工作時需重視群眾訴求,對于群眾的不了解、不理解之處及時作出反饋。比如,對于實現難度小、能夠解決的事情馬上落實;對需要耗費時間的事情,應及時說明現有的政策情況和具體安排,作出公開承諾并提出下一步方案;對深層次、頑固性的問題,則需要給出解決方向,分階段分步驟地予以解決等。只有雙方在事前建立有效的溝通機制和矛盾化解機制,才能避免反饋不及時、溝通不到位等激化矛盾的情形出現,減少輿情爆發可能。

閱讀全文可訂閱

《政法輿情》電子產品

詳情咨詢:010-84772595

來源:法治網輿情中心

分析師:王媛

編輯:彭曉月

新媒體編輯:李靜

編輯:靳雪林